オールデン(Alden)の歴史について、前回の記事でタッセルローファーの誕生秘話からご紹介致しました。今回は、そんなオールデン(Alden)の全モデルリストをご紹介させて頂きます。

オールデンの王道 ”プレーントゥシューズ”

ALDEN (オールデン) 990

このオールデン990は、 オールデン(Alden) のモデルの中でも”王道”とも言える代表的なプレーントゥのモデルです。アッパー部分にはホーウィン社製トップグレードの”シェルコードバン”を贅沢に使用しています。飾り気のないシンプルなプレーントゥが、シェルコードバンの美しさをより一層強く引き立てている様にも見えます。

オールデン(Alden) のプレーントゥモデルには、上質なカーフレザーを使用したモデルも存在しますが、王道とも言えるこのモデルの人気は現在でも根強いです。ですが今後990は9900というモデルに取って代わるようです。9900は最高級のシェルコードバンではなく通常のコードバンですが、その特有の美しさは健在です。

今後オールデン(Alden)990は市場に出回る事が少なくなる為、もし入手の機会があれば是非購入を検討して欲しいところです。

シーンを選ばない万能選手 ”キャップトゥシューズ

Alden (オールデン) 558

オールデン(Alden) のキャップトゥでも人気のある558は、傑作ラスト(木型)と呼ばれる”モディファイドラスト”で作られたシューズです。このモデルはホーウィン社のコードバンが使われている訳ではありませんが、アッパーには最高品質の上質なカーフレザーを用いており、普段使いにも十分耐え得る堅牢さと歩きやすさを兼ね備えています。

オールデン(Alden) の各モデルは基本的に”グッドイヤーウェルテッド製法”で作られている為、ソールが摩耗してくればアッパーが限界を迎えない限りは、何度でも修理を重ねて履き続ける事ができます。このモデルも例外ではなく、歩きやすさを重視した”レザーソール”、雨でも滑りにくい”ラバーソール”、耐摩耗性に優れた”コマンドソール”等のソールに交換する事も可能です。

また、キャップトゥデザインである事からビジネスにもカジュアルに合わせやすく、コーディネート次第ではその時の表情に合わせる事ができる万能なモデルです。そしてコードバンを使用していない事からメンテナンスの行いやすさも含めると、 オールデン(Alden) の各モデルの中でも比較的コストパフォーマンスに優れた一足であるため、始めて オールデン(Alden) を購入するという方にもおすすめできる一足かもしれません。

アメトラの歴史を体現 ”ローファーシューズ”

Alden (オールデン) 563

オールデン(Alden) のタッセルローファーは”インディーブーツ“と並び、シューメーカー業界でも一つの歴史を築き上げたと言っても過言ではない存在とされています。『RALPH LAUREN(ラルフローレン)』や『BROOKS BROTHERS(ブルックス・ブラザーズ)』、『THOM BROWNE (トム ブラウン)』といったアメリカントラディショナルを代表するブランドからも長年にわたり別注モデルが販売される等、 オールデン(Alden) の中でも非常に歴史のある定番モデルです。

この563モデルはレザーソールを採用している為、革靴としては歩きやすく通気性も良いという利点があります。タッセルローファーのアイコンでもあるタッセル(装飾)は、ラフなスタイルを演出する上では欠かせない存在です。

夏場のコーディネートでは間違いなく主役になれるでしょう。ローファー特有の脱ぎ履きのしやすさも、ヘビロテアイテムになり得るポイントの一つです。

パーティーでも活躍 ”ウイングチップシューズ”

Alden(オールデン) 125th anniversary model (58874)

ウィングチップは紳士靴の中でもトラディショナルスタイルの定番革靴として、世界的にもメジャーな種類です。ウィングチップで最も有名な紳士靴メーカーはイギリス・ノーザンプトンにあり、”ロイヤルワラント(王室御用達)”を認定されている『Tricker’s(トリッカーズ)』でしょうか。

このAlden 125th anniversary model(58874)は2009年にリリースされた、 オールデン(Alden) 125周年限定のダークブラウンカラーなウイングチップです。Tricker’sに負けじとこちらも オールデン(Alden) が得意とするホーウィン社のコードバンにモディファイドラストを使用したシューズです。華やかな印象の為日本ではビジネス用途に向きませんが、パーティーやイベント等の催物では強い味方になる事は間違いありません。

このモデルで使用されているダークブラウンのコードバンは、エイジングの経年変化によってイタリアの熟練靴職人や、同国の高級ファッションブランド『Berluti(ベルルッティ)』が得意としている”パティーヌ染め”にも似た、奥深い風合いを出す事が出来るのが魅力でしょう。

どこかクラシックな顔立ち ”Uチップシューズ”

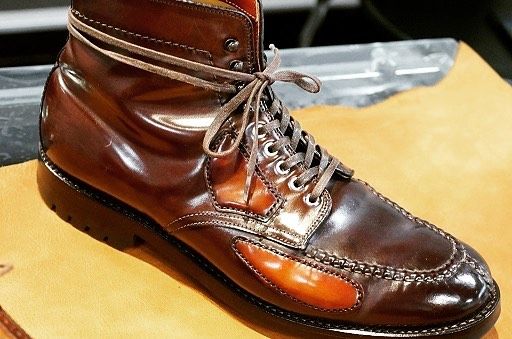

Alden (オールデン) D7604

Uチップシューズは名称通り、靴のつま先がU字型に縫われているのが特徴です。これは”モカシン縫い”と呼び、革靴の製法に由来した”モカシン”という呼び名でUチップの靴の事を呼ぶ場合もあります。大きな意味ではコインローファーやタッセルローファー等もこのモカシンという呼び名の括りで分けられますが、ここではローファー等のスリッポンタイプではないU字型の短靴を指します。

D7604は”バリーラスト”を使用しており、靴の履き口部分で足をホールドするといった特徴を持ちます。その為、内部に少しゆとりがあるおかげで革靴特有の窮屈感は少ないでしょう。このモデルは、 オールデン(Alden) のコードバンでは珍しい暗めのバーガンディカラーです。また、モカシン縫いが強いカジュアル感を演出するのに一役買っています。

程良いクラシック感がデニムとの相性も良く、幅広いコーディネートが可能です。珍しいカラーを求めて渡米する人や、個人輸入をしてでも入手する オールデン(Alden) のファン達も見逃せない一足です。

Uチップよりもドレス顔 ”Vチップシューズ”

Alden (オールデン) 54321

Vチップは甲の切り替えにV字形の革片を使った物です。ビジネスで比較的使用しやすいドレッシーなデザインと、各メーカー同士でのVチップ商品の多さ故にビジネスマン達にも人気の高いデザインです。人間の歩行をサポートするかのように、体重移動に合わせやすくした設計の為V字形になったとされています。

54321はVチップ特有のフォルムの細さと オールデン(Alden) のモディファイドラストを合わせる事で非常に快適な歩きやすさを実現したモデルです。歩き回るビジネスマンがこの靴を普段使いするだけで、履き皺が人生の勲章とも言える程に渋い表情を覗かせてくれるでしょう。

長く履き続け、修理を繰り返してきた オールデン(Alden) はまさに”相棒”です。54321はそんなロマン主義に寄りってくれるシューズです。

素材間の切替がモダン ”サドルシューズ”

Alden (オールデン) D6609

サドルシューズはアッパー部分とトゥの部分で素材が切り替わっています。他のメーカーから販売している物では、トゥに一般的なカーフレザー、アッパー部分にスウェードレザーを使用したりと、非常に個性的な印象を受ける事でしょう。同じ素材でもカラーのみを変えたりとする事も多いです。

カジュアル靴としての個性が強い物が見られる中、素材の切り替え部分に”パーフォレーション(帯状の穴飾り)”を施した少しドレス寄りの物もあります。画像のD6609は オールデン(Alden) でも一際ドレス寄りの”アバディーンラスト”が使用されています。アバディーンラストはサイズ選びが少し難しく、ややタイトな作りなので最初はとても窮屈な履き心地です。

しかし履きならした時のフィット感はまさに履きなれた運動靴のようにも感じる事ができます。D6609は明るめなブラウンカラーのカーフレザーと、バーガンディカラーのコードバンの組み合わせと中々遊びの効いたモダンなモデルです。ひと味違う オールデン(Alden) が欲しい人には打って付けです。

さり気ない大人の色気を演出 ”モンクストラップシューズ”

Alden (オールデン) 954

モンクストラップはバックル付きストラップで甲をホールドするタイプの短靴です。この靴にはストラップ一本で固定する”シングルモンク”と二本で固定する”ダブルモンク”の二種類があります。何処か色気すら感じさせる見た目は、日本国内のビジネスシーンの着用にはギリギリ問題ないそうです。また、サドルシューズと並んで革靴の中では個性的デザインです。

靴ひもではなくストラップで固定する為、機能的で”脱ぐ・履く”という一連の動作が快適なのはとても嬉しいポイントです。そしてこの954モデルは真鍮製ゴールドカラーのストラップバックルと、バーガンディのコードバンが上手く調和してイタリア製の靴にも負けない色気と上品さを兼ね備えています。このモデルの美しさに惚れた オールデン(Alden) ファンも多く、取扱店舗では完売と入荷未定が続いている状態です。

気取らないカジュアル感 ”チャッカブーツ”

Alden (オールデン) 1352

チャッカブーツは革靴としては最も親しみやすさのあるモデルです。特徴的なのは”アイレット(靴ひもを通す穴)”の数が少なく、靴の作りがとても単純な事です。また、似た靴としてはデザートブーツやジョージブーツと言った物もあります。市場で頻繁に見かけるデザインはスウェードレザーの物でしょう。

爪先革と腰革の2パターンで靴を構成しているので、工場での量産もしやすくてリーズナブルな価格帯で販売されている事も多いです。1352モデルは”バリーラスト”に”ウィスキーコードバン”を使用した最高の組合せを持つ名作です。

ウィスキーコードバンはコードバンを使うモデルの オールデン(Alden) でも飛びぬけて希少なカラーです。

エイジングでの経年変化が美しいと言われるコードバンでも最も美しいと言われており、セレクトショップで別注モデルが販売されるものなら即座に完売してしまう程、入手をするのが難しいモデルです。

画像では明るめのブラウンですが、コードバン特有の光沢からエイジングを重ねる毎に、ウィスキーの様な風合いになる為、ウィスキーコードバンと呼ばれています。ウィスキーコードバンは製造難易度の高さと取扱う店舗の少なさから、2015年頃には供給に制限がかかりました。購入を検討するならば、日本国内で購入するよりはアメリカから個人輸入をするのが良いと思われます。

英国貴族の狩りが原点 ”ウイングチップブーツ”

Alden (オールデン) D5801HC

ウイングチップのブーツは堅牢で、革表面にワックスをかける事で耐水性にも優れる特徴があります。このモデルはスコットランドなどに住んでいたケルト民族の労働靴が19世紀頃にイギリス貴族の手にわたり、貴族達がその使いやすさから狩り等に使用した事が原点と言われています。

つま先の華やかなメダリオン装飾は、英国貴族のイメージを彷彿とさせるだけではありません。実は降雨時などに革に含んだ水分などのはけを良くするといった効果もあります。ウイングチップと言えば特にイギリスのイメージが強いですが、このD5801HCも英国らしいトラディショナルな空気感を オールデン(Alden) なりに解釈した物であるとも言えます。

オールデン(Alden) が作るブーツ達の中でも特に、デザイン性の高さと上品さが目立つウイングチップブーツは、世界的に見ても限られた実力のあるセレクトショップにしか卸されないと言われています。そしてD5801HCはレアカラーと呼ばれるウィスキーコードバンです。 オールデン(Alden) が持つ産業革命時代のアメリカントラディショナルな世界観を、余すことなく一足のブーツに注ぎ込んでいます。 オールデン(Alden) ファンの中でも語り草となるモデルです。

美しすぎるワークブーツ ”キャップトゥブーツ”

Alden (オールデン) D7823H

労働者の為のワークブーツと言えばキャップトゥブーツが有名です。画像ではつま先に横二本のステッチが入っています。キャップトゥブーツは靴の中でも最も傷付きやすい、つま先部分に一枚の革を被せて耐久性を高めているのです。労働者向けに作られたブーツには鋼芯等が入っており、安全靴としての機能が非常に高いです。

また、バイカー等が履くエンジニアブーツもキャップトゥのモデルが存在しますが、このD7823Hはどちらかと言えば労働者向けのブーツに近い物でしょう。D7823Hは木型に”ミリタリーラスト”を使用しています。ワークブーツブランドの『REDWING(レッドウィング)』の定番ベックマンの無骨さとは違い、紳士靴らしいシルエットの美しさに定評があります。

そして、このラストは第2次大戦時の際に開発されアメリカ軍兵士や将校に支給する為の軍靴を作るラストでした。おまけに1980年代以降は オールデン(Alden) の倉庫に眠ったままだった事がありました。今では日本国内で数多くの オールデン(Alden) を広く取扱うセレクトショップ、『LAKOTAHOUSE(ラコタハウス)』が オールデン(Alden) と取り引きを始めるまで、ミリタリーラストを使用した靴は販売されていなかったのは有名な話です。

1994年頃に入ると『LAKOTAHOUS(ラコタハウス)』の強い要望で”日本限定”の復活を遂げました。その為、アメリカ本土では基本的に取り扱いがありません。このD7823Hに限らずミリタリーラストを使用した靴は、日本と オールデン(Alden) との関係を象徴する靴とも言えるでしょう。

マニア垂涎物 ”ジャンパーブーツ”

Alden (オールデン) D8840HC

仮にジャンパーブーツというジャンルがあるとすれば『White’s Boots(ホワイツブーツ)』の”スモークジャンパー”などが世間ではメジャーなところでしょう。また、同社のスモークジャンパーはアメリカの森林火災等の消化任務に携わる消防隊達がヘリから降下する際に履いているワークブーツから名前が取られています。

オールデン(Alden) のジャンパーブーツの起源は諸説があり判断が難しいのですが、筆者の憶測ではかつて米軍用のミリタリーラストを作っている事から、米空軍や空挺兵等の降下部隊が使用していたブーツにに由来しているのではないかと考えています。

また オールデン(Alden) のジャンパーブーツで共通しているのは、キャップトゥにパーフォレーションが施されているという事です。通常のキャップトゥブーツとの違いでもあるので、見分けるポイントの一つと言っても良いのではないでしょうか。

D8840HCはウィングチップブーツよりもシンプルなモデルですが、控え目なパーフォレーションがさり気ないオシャレのポイントとして、比較的手に取りやすいモデルでもあります。

約40年ぶりの新作 ”ミシガンブーツ”

Alden(オールデン) 3560

ミシガンブーツは オールデン(Alden) でも約40年ぶりの新作にあたるモデルです。フロントのモカシン部分がとてもアメリカのクラシックらしさを表現しています。3560はローファーでも使用される事が多い”バンラスト”を使用したブーツです。

このモデルは オールデン(Alden) では初採用となる”UTICA(ユティカ)”というホーウィン社製の革を使用していました。

この革は馴染みがとても良く、革の硬い履き口が苦手な人でも抵抗なく履く事ができる様な代物でした。しかし、ホーウィン社は現在UTICAの生産を終了してしまった為、今後このレザーをアッパーに使ったミシガンブーツは入手が困難になります。3560ミシガンブーツは オールデン(Alden) の新作でありながら、幻でもあるという不思議なモデルになってしまいました。

オールデンの伝説 ”タンカーブーツ”

Alden(オールデン) 40219HC

タンカーブーツは オールデン(Alden) の中でも不動の人気を誇るブーツです。ファッション雑誌でブーツの内容が取り上げられていると、ほぼタンカーブーツが紹介されていると言っても過言ではないです。実はこのタンカーブーツ、1994年頃に『LAKOTAHOUS(ラコタハウス)』側の要望で「アメリカ本国らしい靴を作りたい」という想いからスタートした企画から誕生した物なのです。

その為、ミリタリーラストを用いた靴と同様に日本との関係性が見られる一足です。40219HCの特徴としては定番のブラックコードバンと、Vチップらしからぬ繊細なU字カーブの入ったフロントで”男らしさ”をスタイリッシュに表現した風貌です。タンカーブーツはブラックコードバン以外にもカラーがありますが、 オールデン(Alden) ファンの中でもやはり”タンカーブーツと言えばブラック”と語られる程にはブラックが定番です。

柔らかい歩きやすさが強みのクレープソールが多いモデルですが、このモデルはコマンドソールです。上品さとミリタリー感の両立をしたこのモデルは、”デキる男”を演出する上で一役買ってくれるでしょう。

冒険家の名前を冠する ”インディブーツ”

Alden(オールデン) 40565H

オールデン(Alden) でもローファーと並んで、インディーブーツは オールデン(Alden) の歴史の一つと言われています。このブーツは『映画 Indiana Jones(インディ・ジョーンズ) 』シリーズでハリウッド俳優のハリソン・フォード氏が劇中で履いていた事で名前が付けられたそうです。

また、1981年から2008年に渡って オールデン(Alden) がアメリカ本国以外での販売を許可しなかった為、日本では購入する事が出来ませんでした。そして2011年頃からインディーブーツの海外展開を オールデン(Alden) が許可した事で国内でも入手が可能となりました。40565Hはホーウィン社が オールデン(Alden) に卸すコードバンの中でも一際希少な”カラー4”と呼ばれるコードバンを贅沢に使用しています。

既にエイジングを重ねたかのような色合いは、これからブーツを履いてく上でどの様な経年変化を見せてくれるのか楽しみにすらなります。特徴としてはモカシン縫いの美しくも独自なカーブと、二列に並んだ”ステッチ(刺繡の針目)”が上段と下段でキッチリと揃っているのが魅力です。

そして最も摩耗が激しい”カウンターライニング(履き口)”にバーガンディカラーのレザー補強が入っており、靴職人のいつまでも履いて欲しいという強い思いが垣間見えます。工芸品とも言える様な完成度の高いブーツです。

オールデンのモデルは15種類

これまで紹介してきた オールデン(Alden) の全モデルは15種類です。その全てがどれも名作と言われ、 オールデン(Alden) のモノ作りに一切の妥協はありません。始めての オールデン(Alden) は買う人自身の直感で決めるのも一興です。出会いと別れを繰り返し、いつか最高の一足と出会える事が出来たなら、その一足こそが唯一無二の相棒と言えるでしょう。